#intervistandoanteo n° 1 “Reinventare un centro diurno per persone con dipendenze durante l’emergenza sanitaria”

Due donne e un uomo, Tokyo e tante porte che si aprono

Questa è una storia di fatica e gioia, di distanza e vicinanza. Una storia di invenzione in una stagione anomala che di fantasia per stare bene ne ha chiesta (e ne chiede) parecchia.

Incontro Erica a casa sua, il pavimento color mare, le pareti e il soffitto color cielo. Erica Fre è educatrice presso il Centro Diurno Dipendenze “La Svolta” di Cossato: 16 utenti, età fra i 25 e i 60 anni, impegnati, con il supporto del SerD ASL BI, in un cammino di uscita dalle sostanze; il nostro Centro Diurno è l’ambiente in cui prendono vita i percorsi individuali di sostegno per la ricostruzione di competenze sociali e lavorative, anche rispetto al rapporto con a sostanza e al craving. Erica ci racconta la metamorfosi di un servizio che, a causa dell’emergenza Corona Virus, è diventato un percorso domiciliare ricco di sorprese.

- Reinventare un Centro Diurno. L’inizio di tutto

- Reinventare un Centro Diurno. Programmare per la continuità

- Case che si aprono, mondi che si schiudono

- Un’esperienza di novità radicale

- Reinventare un Centro Diurno. L’attesa e la cura

- Oggi e domani

- Un dono e il progetto che ne sta nascendo

Reinventare un Centro Diurno. L’inizio di tutto

Era un lunedì, era il 9 marzo: la nostra Responsabile ci comunica che dobbiamo riportare subito a casa gli utenti presenti. È l’inizio di tutto. Un paio di utenti, a quella notizia, vanno in crisi, piangono. Per tutti, questa interruzione improvvisa è la frantumazione di una serie di routine che, insieme, saremo chiamati a ricostruire, con una fisionomia diversa, giorno per giorno. Nelle settimane successive ci sarebbero state avvisaglie di ricadute, soprattutto legate alla solitudine o a dinamiche relazionali radicalmente scompaginate da convivenze forzate, “immersive”, continuative. A volte distruttive.

È svanito all’improvviso lo spazio offerto dal Centro Diurno, fuori casa, a fare cose costruttive che consentono di vivere meglio il rientro a casa, la sera. Tutto questo è andato in frantumi. I nostri utenti hanno anche avuto bisogno di interventi educativi sull’uso della mascherina e sulla necessità di evitare contatti con persone con vita di strada o poco regolata, potenziali veicoli di contagio.

Reinventare un Centro Diurno. Programmare per la continuità

Abbiamo quindi attivato per ciascun utente, a seconda del progetto individuale e della situazione dinamica personale, giorno per giorno, un servizio domiciliare. Per garantire la continuità del nostro lavoro insieme. Ci siamo seduti a tavolino, la Responsabile del servizio e noi tre, due educatrici e un OSS. Abbiamo iniziato pianificando gli interventi domiciliari su base settimanale, per ciascun utente, rispetto ai bisogni che conoscevamo e che potevano con probabilità insorgere. Il programma si è rivelato effimero: i nostri utenti non consentono una rigorosa sistematicità. Dare loro delle regole è un obiettivo che ci poniamo insieme, da mediare con il loro modo di vivere nel mondo.

A volte è accaduto di presentarsi a casa di utenti che non ti aprivano perché avevano fatto notte fonda o quasi l’alba e quindi non erano in grado di esserci, per l’incontro pianificato. Abbiamo dovuto mediare tra il bisogno del servizio e i bisogni degli utenti, anche banalmente quanto a orari. Abbiamo messo in campo le nostre risorse di improvvisazione e di flessibilità. Le attività sono state colloqui, interventi in caso di crisi, accompagnamento a fare la spesa, accompagnamento al Ser.D. per l’assunzione di metadone, in ospedale per visite o esami.

Abbiamo portato una persona con una lussazione alla spalla alla visita di controllo perché non poteva prendere l’autobus in autonomia, come normalmente fa, perché erano stati modificati gli orari delle corse. Alla fine abbiamo tracciato mappe settimanali per ciascuno di noi, dalle 9 alle 17 in giro, di casa in casa. In una giornata incontravo e incontro 4 o 6 utenti circa, entro in 4 o 6 case, in 4 o 6 storie di vita.

Case che si aprono, mondi che si schiudono

Entrare a casa degli utenti tossicodipendenti è molto difficile. All’inizio ci trovavamo ai giardini o andavamo a prendere il caffè. Quando c’è stato il lock-down totale è cambiato tutto. Abbiamo costruito relazioni rinnovate con ciascuno di loro, a partire dagli appuntamenti a casa. Nessuno ci ha detto “no”.

Ho il ricordo della “prima volta”: era una casetta molto dignitosa, minuscola, impregnata di odore di umidità e muffa, nonostante una grande attenzione per la pulizia. Ricordo la mia fatica di arrivare con mascherina e guanti e accedere nel luogo più privato e intimo della persona tutta bardata e protetta. Abbiamo trascorso insieme ai nostri utenti parecchio tempo, ogni volta un’ora e mezza circa, con alcuni tutti i giorni.

Mantenere la giusta vicinanza è stata la sfida: aver sempre chiaro il lavoro che stai facendo, il ruolo, gli obiettivi, eppure essere lì, in casa loro, insieme. Gli utenti hanno messo in comune con noi parti delle loro biografie che al Centro Diurno non hanno mai portato. Varcando la soglia di un luogo un po’ tana, un po’ rifugio, in quel luogo diventato condiviso, sono emersi momenti faticosissimi di racconto di fasi della vita, per esempio dell’infanzia, molto dolorose.

Quella donna, quella prima volta, ha iniziato a piangere. Qualunque parola non avrebbe avuto senso, avrei voluto abbracciarla, ma non potevo. Avevo la sensazione di essere “inchiodata” e non riuscire a trovare una via alternativa. L’ho esplicitato, dicendole esattamente la verità, che avrei voluto abbracciarla, non potevo e mi pesava tanto. Lei ha risposto con uno dei suoi sorrisi belli, di accoglienza La settimana successiva mi ha portato un suo quaderno, scritto in un’altra stagione della sua vita, che conteneva la sua storia. Una storia che conoscevamo ma attraverso le parole di altri, per esempio di colleghi di strutture in cui ha vissuto. Un’altra storia.

Un’esperienza di novità radicale

Per me, questa è un’esperienza molto forte e stimolante. Da un giorno all’altro devi reinventare il tuo mestiere. La formazione costruisce competenze e professionalità: nel corso degli anni impari a declinare negli ambiti in cui ti trovi a lavorare, al tipo di persone. Di solito comunque quell’esperienza l’ha fatta qualcun altro prima di te, puoi trovare dati, informazioni, contatti. In questo caso, invece, non solo si trattava di convertire un servizio da diurno a domiciliare, ma anche in condizioni di emergenza sanitaria mai verificatesi.

Non poter uscire, ma doversi spostare continuamente di casa in casa ci metteva molta ansia. Non era un problema di “giustificazione” di fronte alla Forze dell’Ordine che effettuavano i loro controlli (che era chiara e indiscutibile): ci sentivamo sempre in qualche modo esposti. Oltre alla paura che tutti abbiamo provato. Avevo paura di portare a casa la malattia ai miei figli, perché frequentavo case di persone che non hanno stili di vita regolari e sani. Soprattutto nel primo periodo, non entravo in casa prima di togliere i vestiti, disinfettare tutte le cose… Rientravo stanchissima, soprattutto il primo mese, mese e mezzo. Entrata in casa, mi addormentavo subito, mi svegliavo per cenare e poi tornavo a dormire. Avevo paura anche di portarlo fra loro, da un utente a un altro.

Come gestisci la vicinanza se devi stare distante? Come gestisci i momenti di crisi se devi stare distante? A scuola ti insegnano che c’è un setting. Qui, tutto è saltato. Certamente serve, il setting, ma in questa situazione… Ricordo in particolare un episodio. Telefona un utente in crisi profonda, travolto dalla rabbia nei confronti del genitore convivente, entrambi esasperati dalla vicinanza forzata. Incontro l’utente, ma non possiamo stare in casa con il genitore. Tutto è chiuso. Trovo un parcheggio, isolato ma non troppo; siamo sul furgone di servizio, lui con mascherina, io con mascherina e guanti, lui seduto nel posto in fondo, io davanti. Urla e pianti, uno sfogo che si articola in dialogo… Poi, un mesetto di tranquillità.

C’è sempre la paura che non funzioni, t’interroghi sull’efficacia di quello che stai facendo. In più, il “setting” del tutto inedito… Poi, funziona. Perché la dimensione dell’ascolto e dell’accoglienza dell’altro funziona sempre: se hai questa postura “passa” all’altro. Anche con la mascherina, perché fai passare le cose dagli occhi, dal corpo, dal tono della voce… Un lavoro su sé stessi da sperimentare direttamente, non insegnabile. Nella solitudine. Fatti salvi gli spazi per la condivisione con i colleghi, spesso telefonici. Ero sola in giro per strade deserte, ognuno di noi era solo, soli anche rispetto al resto del mondo, tutto chiuso. Io e il mio utente, noi. Era difficile da spiegare a chi ti diceva di invidiarti perché “tu puoi uscire”.

Non mi sentivo fortunata nel poter uscire. Pur continuando a pensare di fare il lavoro più bello del mondo e pur continuando a sceglierlo ogni giorno.

Reinventare un Centro Diurno. L’attesa e la cura

Gli utenti ci aspettavano, a casa. E noi non ce l’aspettavamo. Al Centro Diurno li aspettavamo noi. Ci hanno detto grazie ogni volta che uscivamo da casa loro, il senso di gratitudine che abbiamo sentito in questi mesi era inatteso. E ogni volta, la caffettiera sul fornello, come benvenuto. Quanti caffè abbiamo bevuto! Ma non si poteva dire di no, infliggere una delusione simile! Il cane di un utente ora non smette di abbaiare fino a quando non ci sediamo. All’inizio non lo faceva. Va a prendere il pupazzetto, lo porta accanto a noi e si ferma sotto le nostre gambe. Mi ha accettata.

L’ultima settimana prima della chiusura, un utente si era presentato al Centro Diurno con la mascherina. Ci ha spiegato che non l’aveva messa per lui, ma per noi: “io penso che voi facciate un lavoro importante e quindi si deve pensare alla vostra salute, per me è importante proteggervi”. In questi mesi ci ha sempre fatto trovare il disinfettante sul tavolo; ogni tanto ci comprava guanti e mascherine, anche se noi gli dicevamo che le avevamo.

Tanti gli episodi in cui emerge che l’altro sposta il suo centro da sé su di te, tutte le volte che sei a casa tua. Come a dire: “nel mio territorio ti proteggo, è una responsabilità che mi prendo”. Abbiamo colto molto rispetto e riconoscenza nei nostri confronti, tangibili, forti. La sensazione di essere visti, da loro. Invece, invisibili, per esempio rispetto a tutte le professioni sanitarie, medici, infermieri, giustamente elogiati e sostenuti dall’opinione pubblica. Noi educatori facciamo un mestiere invisibile, inesistente, che forse sembra facile, se non superfluo. Eppure eravamo in giro per strada tutti i giorni, anche nelle settimane del lockdown rigoroso. La percezione di indifferenza che abbiamo avuto ha un gusto un po’ amaro.

Oggi e domani

I nostri utenti ora stanno cominciando a faticare: il mondo attorno si è rimesso in moto, dobbiamo inventarci forme di “transito” verso il ritorno alla normalità. Ma in questi mesi hanno tenuto. Tutti. Non ci sono state crisi importanti, strutturali. Uno sforzo enorme. Potenzialmente era più facile cedere, le sostanze le trovavi facilmente, poi i pensieri da gestire, tanta immobilità, famiglie in tensione… La sostanza poteva sembrava una soluzione o almeno un aiuto. Invece sono riusciti a procedere.

Non può essere solo questo il nostro servizio, serve uscire di casa, serve la parte lavorativa, serve la routine che da soli alcuni non sono ancora in grado di costruirsi, certamente, ma ci stiamo chiedendo se possa funzionare, anche “a regime”, una formula mista. Abbiamo visto grandi risultati.

E il “dopo” sarà diverso anche nelle relazioni degli utenti con noi. Siamo ancora immersi in questa situazione anomala, è difficile prevedere i dettagli di questa differenza, ma è sicuramente una possibilità: starà a noi cogliere le potenzialità di costruzione.

Un dono e il progetto che ne sta nascendo

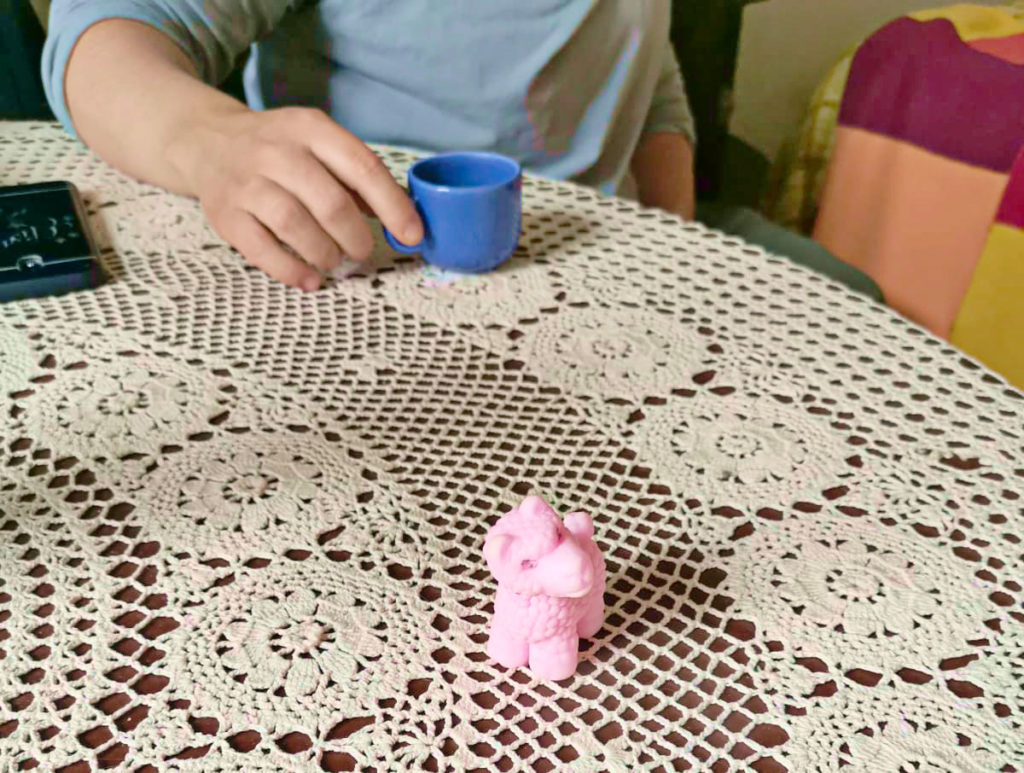

La mamma di un utente ci ha regalato un uovo di Pasqua. Solo per noi. L’abbiamo mangiato insieme, abbiamo condiviso con grande gioia un gesto che ci ha emozionato molto. Dentro c’era un pupazzetto, un lama in miniatura, fucsia, spugnoso, che diventa più grande se immerso nell’acqua. L’abbiamo chiamato Tokyo, come il personaggio di una serie TV: una donna indipendente, coraggiosa, legata al gruppo, generosa. Insomma, un insieme di caratteristiche che ci piacciono molto. Da allora, Tokyo ci ha accompagnato ogni giorno.

Da settimane ci dicevamo che avremmo voluto raccontare quella esperienza ma attorno a noi era diffusa una sorta di tristezza costante oppure approcci rivendicativi, di protesta, in particolare proprio in tutto quello che leggevamo sul sociale. Per noi invece, nel nostro quotidiano, c’era tanta bellezza, mescolata alla fatica! Per noi sono stati quattro mesi e mezzo di apprendimento, emozione, nuove vicinanze.

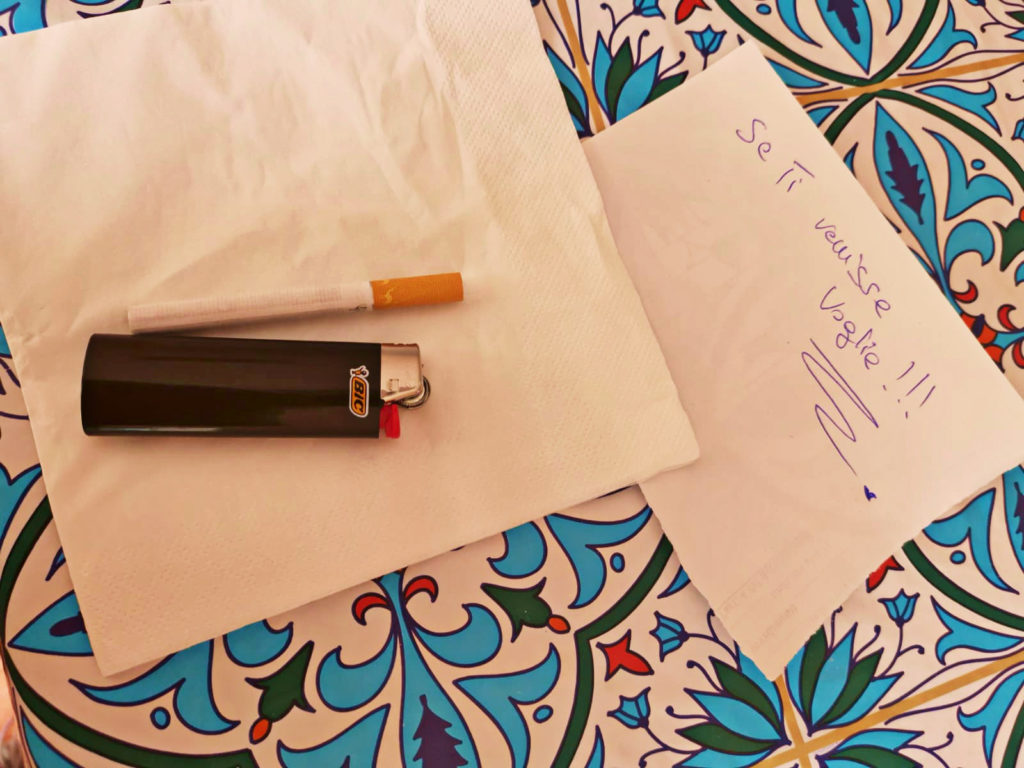

Abbiamo cominciato a pensare di mescolare immagini e parole, accompagnando microtesti narrativi alle fotografie che ho scattato di giorno in giorno; poi abbiamo capito che servono anche la musica, una voce, per restituire una visione complessiva. Ecco, una visione complessiva, che tiene insieme tante dimensioni delle persone, per riconoscerne la ricchezza in modo generativo: questa è per me l’essenza stessa del mio lavoro!

Il nostro progetto (ancora alla ricerca di un titolo) assumerà la forma di una digital story costruita attorno a circa 30 immagini e sarà il racconto della costruzione, della voglia di inventare qualcosa di efficace rispetto a quanto stava accadendo. È una nostra esigenza forte, nonostante la stanchezza e gli ostacoli pratici che abbiamo dovuto affrontare.

Ogni istantanea è stata pensata. Durante la fase di lockdown totale, per esempio, abbiamo “utilizzato” il cane di un utente per uscire di casa: era necessario per dinamiche familiari un po’ complicate. Passeggiavamo affrontando discorsi pesanti; poi, ad un certo punto, ci siamo fermati: lui seduto su un muretto, io per terra, entrambi con le mascherine, il cane ai suoi piedi. Mi stavo appuntando delle cose e mi sono accorta che la parola che usciva di più era futuro: non sapevamo che cosa sarebbe accaduto domani, la situazione era complessa, eppure eravamo lì a parlare di futuro. Ne è nato uno scatto. Ricordo che è anche passata una volante della Polizia ma non si è fermata!

Un altro momento “catturato” è stata una festicciola di compleanno per un’utente: lo facciamo sempre, al Cento Diurno, quel giorno siamo andati a casa sua con una scatola di dolcetti e una candelina. Abbiamo fotografato le sue mani chiuse, come quelle dei bambini. Lei ha pianto, “nessuno da un secolo mi festeggia più”, ha detto; poi ha riso un sacco, vedendo la foto, “sembro una bambina piccola!”, ha detto.

E poi c’era un giardino che, nelle fasi in cui si poteva uscire, ho usato come seconda casa/ufficio. Una panchina a forma di nuvola, in particolare, ci ha consentito di mantenere le distanze ma stare in un contesto accogliente. Abbiamo costruito cose belle in un luogo esteticamente bello, tranquillo, quieto, in cui si riusciva a estraniarsi da mille interrogativi. Una sosta. In un territorio neutro, di ospitalità reciproca.

Tokyo svolge la funzione di tramite, un oggetto-simbolo ritratto “ambientato” in situazioni che ci trasmettevano qualcosa. Tokyo è il filo conduttore, rappresenta la continuità: per quanto ci siamo trovati a improvvisare, abbiamo sempre avuto idee chiare circa le linee entro le quali muoverci, a volte annaspando un po’ per tenere insieme questa dimensione di pensiero, ma sempre ben presenti a noi stessi, concentrati, testa e pancia insieme. La cornice è sempre stata chiara, composta da competenze, ruoli, progetto dell’utente.

Sono cambiate anche le dinamiche interne all’équipe: siamo diventati una sorta di microcosmo che vive di contatti e confronti frequenti, anche con Paola, maestra d’arte che in questi mesi non ha lavorato con noi, ma ci ha sempre sostenuti.

Tokyo serve per aprire questa esperienza agli altri: siamo parte di un mondo, non ne siamo fuori, e vogliamo mettere in comune, dividere con gli altri l’esperienza che stiamo vivendo. Anche in questi giorni, il mio “zaino del lavoro” continua a contenere un quaderno, delle matite e delle biro, tutto il kit igienico (guanti monouso, mascherina), bicchierini monouso per il caffè e, nelle due tasche laterali, da una parte il disinfettante e dall’altra… Tokyo.